ইশকুলের আনাচে কানাচে বৈষম্যের গিরগিটি

0 214

আমি নিজে যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা ছিল আমার কাছে বেদবাক্য। আমি একটু বাধ্য প্রকৃতির ছিলাম, অবাধ্যদের দুনিয়ায় অনুভূতিগুলো এরকম ভক্তিভরা উপাসকদের মত কিনা সঠিক জানা নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে দুষ্টুমিকে প্রায়রিটি দিলেও ক্লাসের অবাধ্য ছেলেমেয়েরাও কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেতে কিছু কম উৎসাহী ছিল না। আমার ঈশ্বর বিশ্বাসী ক্লাস-টিচারের পক্ষ নিয়ে আমার নাস্তিক বাবার সঙ্গে তর্ক করেছি যখন, তখন আমার বয়স আট বছর। শিশু মনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রভাবের কথা মনে রেখে এবার পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলো পড়ে নেওয়া যাক।

ইস্কুলে চাকরি করছি মাত্র বছর পাঁচেক হল। প্রথম যে ইস্কুলে পড়াতে ঢুকি সেটা বড়ই নামজাদা। নামের ভারে প্রগতিশীলতা একেবারে চিৎপাত হয়ে হাঁফাচ্ছে। ইস্কুলের অলিখিত নিয়ম থুড়ি ট্র্যাডিশন ছিল শিক্ষিকাদের শাড়ি পরে যাওয়া বাধ্যতামূলক। শিক্ষকদের পোশাক যা খুশি তাই হতে পারে, ওতে কারো কিছু বলার নেই। ট্র্যাডিশন বহন করার দায় আবার কবে তেনাদের হল? বালাইষাট! নিয়ম ভাঙলে সকলের চোখ কপালে উঠবে আর চোখ কপালে নিয়ে তো আর যাই হোক বোর্ডওয়ার্ক করা যায় না। তাই সাতসকালে শাড়ি পেঁচিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বাচ্চাদের খাতায় লাল কালিতে ঘচঘচ করে গোল্লা বসাতাম সক্কলে। আর যেই না ছুটির ঘন্টা বাজত, আহা, মনে হত ভদ্রতায় গুলি মেরে, শাড়িতে মালকোঁচা মেরে, ছাত্রদের সঙ্গে একছুটে চিল্লাতে চিল্লাতে বেরিয়ে পড়ি।

আমি যে এই সেদিনকার ছুঁড়ি, অতএব একেবারেই বেয়াক্কেলে, সে কথা গোড়ার দিকে রোজ সকালে মনে করিয়ে দিতেন ইস্কুলের অনেক ‘অভিজ্ঞতা সম্পন্ন’ শিক্ষিকারা। আমাকে একবার একজন ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — “আচ্ছা, তুমি সঅঅব ধরনের পোশাক পর?” একবার ভাবলাম বলি — “দিদি সব ধরনের পোশাক কি আর পরা যায়? ধরুন, এখন যদি আমি চেরীফুল প্রিন্টের কিমোনো পরি, লোকে পাগল ভাববে, গরমের চোটে হয়ত পাগল হয়েও যাব, তাছাড়া কিমোনোর নিশ্চয়ই এখানে অনেক দাম।” কিন্তু না, এরকম কোনও বদ রসিকতা করিনি। তাঁর নিশ্চয়ই সব ধরনের পোশাক পরতে সাধ হয়, তিনি হয়ত আমায় চটাতে চাননি, এইসব সাত পাঁচ ভেবে ব্যাজার মুখে বলি “না মানে ঐ জিন্স-টিন্স মাঝে সাঝে পরি আর কী”।

এখানে একজন শিক্ষক ছিলেন, নাচ শেখাতেন। নাচের শিক্ষক মাত্রেই গে হয়, একথা কে না জানে! তবে ওইসব শব্দ তো আর উচ্চারণ করা যায় না, কী মেয়েদের মত হাবভাব, কী সব কথাবার্তা, বাড়িতে বউ–বাচ্চা আছে কিনা এইসব নিয়ে একটু হালকা আলাপ আলোচনা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে অনধিকার চর্চা করে একটু শান্তি পাওয়া আর কী!

এখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের আলাদা স্টাফরুম পর্যন্ত ছিল! অপছন্দের শিক্ষিকাদের নিয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে যা আলাপ আলোচনা হত তার সারবত্তা আন্দাজ করতে ফেলুদা হওয়ার দরকার পড়ে না। অপছন্দের মূল প্রসঙ্গ থেকে তাঁদের চরিত্র ও পোশাকের আলোচনায় পৌঁছানো হত রেকর্ড ব্রেকিং স্পীডে।

স্টাফ টেবিলে বসে একজন শিক্ষিকাকে জোরগলায় বলতে শুনেছি যে তিনি মনে করেন ছেলেদের উচিত নিজেদের বউদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁর নিজের বিয়ের সময় শর্ত ছিল যে তিনি কোনদিন চাকরি করতে পারবেন না। বিয়ের বহু বছর পর বরের অনুমতি নিয়ে তবে তিনি এই চাকরিতে ঢুকেছেন। খেদ ছিল না তাঁর কথায়, গলায়। অভিমান না, বিরক্তি না, একটা চাপা গর্ব যেন! ছিল না কি কোথাও অভিমান? হয়ত ছিল, কিন্তু কাজের পরিবেশে কেউ কারো ঘনিষ্ঠ নয়। দুর্বলতা প্রদর্শন নয়, নির্দ্বিধায় আত্মপ্রচারই ছিল রেওয়াজ। ‘সুন্দরী’ শিক্ষিকাকে নিয়ে পুরুষ সহকর্মীদের মধ্যে সপ্রশংস আলোচনা ও মহিলা সহকর্মীদের ঈর্ষা ছিল।

অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ইস্কুলের ভিতরে ও বাইরে কোনও তফাৎ ছিল না। ‘ধর্ষকদের শাস্তি চাই’ বা ‘মেয়েদের পুড়িয়ে মারা ঠিক না’ এইরকম কিছু নীতিবাক্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাথায় থাকলেও তা লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সচেতনতার নিদর্শন নয় — সাধারণ মানবিক প্রতিক্রিয়া। এরকম প্রতিক্রিয়াসর্বস্ব নীতিবাক্য-নির্ভর চেতনা লিঙ্গবৈষম্যের মত গেঁড়ে বসা কুব্যবস্থার মোকাবিলা করতে যথেষ্ট নয়।

বৈষম্যের যে বিরাট আকার, তার যে সদা পরিবর্তনশীল রূপ, তা লড়াইয়ের ইতিহাস ছেনে পণ্ডিতেরা রোজ বের করে আনলেও ফুরায় না। বৈষম্যের লক্ষণ গুলো গিরগিটির মত। দৈনন্দিনে গা মিলিয়ে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে তাকে সহজেই চেনা যায় না। চর্চা ক’রে চেনার চোখ তৈরি করে নিয়ত অভ্যাসের পরেও তা মাঝে মাঝে নজর থেকে ফস্কে যেতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে বাধ্যতামূলক সরকারি ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাতে ‘লিঙ্গবৈষম্য’ বিষয়ে পড়ানো হয় ঠিকই, কিন্তু তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। নাম-কা- ওয়াস্তে লিঙ্গবৈষম্য বিষয়ক কিছু কথা অন্যান্য অনেক কথার ভিড়ে তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠে। চাকরি টেকাতে পড়তে হবেই, তাই পড়ে কোনমতে খালাস পাওয়া ছাড়া আর কোনও উৎসাহ থাকে না। তাই বোধহয় প্রাথমিক ভাবে প্রতিটি ইস্কুলে জেণ্ডার স্টাডিজ বিষয়টি নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা নিতান্ত জরুরী। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই যদি বৈষম্য লালন করি তবে ছাত্রছাত্রীদের কী শেখাব?

আমাদের অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রভাব ছাড়াও পড়ুয়াদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই গভীর রেখাপাত করে পড়ার বই ও সিলেবাস। আমাদের কাছেও সিলেবাস অন্ধের যষ্টি। সারাবছর জুড়ে আমরা যা পড়াচ্ছি ও তারা যা পড়ছে তাতে কোনও বৈষম্যমূলক বোধ লুকিয়ে নেই তো?

ফাইভের ক্লাসরুমে বাংলা পড়াতে গিয়ে দেখি সিলেবাসের গল্প ও কবিতাগুলোতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে মেয়েরা প্রায় নেই বললেই চলে। তৃতীয় লিঙ্গের তো পার্শ্বচরিত্র হওয়ার যোগ্যতাও নেই, তারা অস্তিত্বহীন। পঞ্চম শ্রেণির ‘পাতাবাহার’ নামক পাঠ্যবইতে 'বিমলার অভিমান' কবিতায় বিমলা পরিবারের অবহেলিত একটি বাচ্চা মেয়ে। লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টির সঙ্গে পড়ুয়াদের নতুন আলাপ হচ্ছে এই কবিতায়। এরপর বইয়ের শেষের দিকে রয়েছে সুকুমার রায়ের ‘হিংসুটি’ গল্পটা। এই দুটো পাঠ ছাড়া আর কোথাও কোনও কেন্দ্রীয় চরিত্রে মেয়েরা নেই। পাঠ্য কবিতাটায় মেয়েটি অত্যাচারিত, পাঠ্য গল্পের একটা বাচ্চা মেয়ে হিংসুটিপনা ক’রে তার ফল ভোগ করে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সাহিত্যের বিচারে দু’টি লেখাই চমৎকার। কিন্তু পাঠক্রম নিজেই যদি একটি ন্যারেটিভ বা বয়ান হয় এবং এই দুটি লেখাকে সেই বৃহত্তর বয়ানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন শুরু হয় সমস্যা। কেবল এই দুটি লেখা সারাবছরে পড়ার ফলে বাচ্চা মেয়েদের যে চেহারাটি শিশু মনে নির্মিত হচ্ছে তা হল — মেয়েরা অবলা, অত্যাচারিত, হিংসুটে। কোনও ইতিবাচক গঠনমূলক ভূমিকায় মেয়েরা কই? এতোয়ামুণ্ডা-র মত কল্পনার পরিসর কই? গোপালের মত আশাসংকুল মন কই? মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পাখির কাছে ফুলের কাছে কাব্য শোনানোর সাহস কই? মেয়েদের অনুভূতির তালিকায় আছে কেবল অভিমান আর হিংসে!

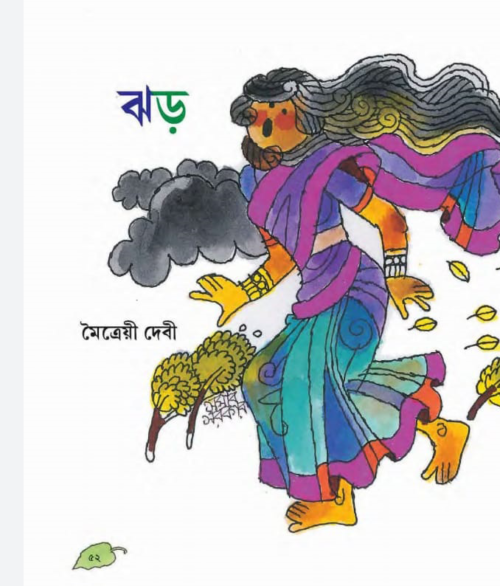

পরপর তিনটি দেশাত্মবোধক পাঠ রয়েছে — ‘চল চল চল’, ‘মাস্টারদা’, ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে’। অথচ লিঙ্গবৈষম্যের মত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটা কবিতায় কেবলমাত্র শ্রমের অসম বিভাজনের প্রসঙ্গটি বুড়ি ছোঁয়া ক’রে আর একবারও সে প্রসঙ্গের কোনও উত্থাপন নেই পরবর্তী আর কোনও পাঠে। ‘দুই বন্ধু’ গল্পের শেষে ছবিতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একদল ছেলে। ‘মিষ্টি’ কবিতায় পথ হাঁটছে, ‘শরত তোমার’ গানে শোভা উপভোগ করছে, ‘একলা’ কবিতাতে কাঠবেড়ালি-র সঙ্গে খেলছে কারা? আঁকা রয়েছে কেবল ছোটছোট ছেলেদের ছবি। একটি ছোট মেয়েও নেই। তাই এই কবিতা বা গল্পগুলোতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছেলেদের উল্লেখ না থাকলেও ছবির মাধ্যমে যে তাদেরই সে অধিকার দেওয়া হচ্ছে তা বললে খুব ভুল বলা হবে না বোধহয়। কেবলমাত্র ‘ঝড়’ কবিতাটার সঙ্গে একটি মেয়ের ছবি রয়েছে শাড়ি পরিহিতা। যুগের নিরিখে ও ছবিতে মেয়েটির উচ্চতা দেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে ছবির মেয়েটি হয়ত বাচ্চা নয়। কবিতাটির লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী, সংলগ্ন ছবিতে সম্ভবত তাই এই নারীর আবির্ভাব। কবিতায় লেখা আছে — ‘বল্লে ওরা ছুটে পালাই ঘর/ ওই এসেছে ঝড়। /আমার যেন লাগল ভারী ভালো/ চেয়ে দেখি আকাশখানা এক্কেবারে কালো…’ কিন্তু তাতে কী? ছবির মেয়েটি মোটেই কবিতার বক্তার মত অন্যদের চেয়ে সাহসী নয়। ছবির মেয়েটির ঝড় মোটেই ভালো লাগছে না, ভয় করছে বরং।

‘অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড’-এর শুরুতে লিউইস ক্যারল লিখেছিলেন যে অ্যালিসের রঙচঙে ছবিওয়ালা বই ভালো লাগে, তার দিদি যে ভারী কেতাবগুলি পড়ে সেগুলো নয়। পৃথিবীর সব অ্যালিসের হয়েই লিখেছিলেন। ছোটবেলায় শব্দের চেয়েও বেশি ছবির প্রভাব পড়ে মনের ওপর, কেবল আকর্ষণীয় বলেই নয়, অর্থপূর্ণ, তাৎপর্যময় সে কারণেও। তাই কেবল দায় সারতে যা খুশি রঙচঙে ছবি দিয়ে পাঠ্য বই বোঝাই করলেই চলবে না। কী কী ছবি কোথায় কেমনভাবে দিলে আমাদের অ্যালিসদের মনে কোনও ভুল বা মিথ্যে খবর পৌঁছবে না সে দিকটাও দেখতে হবে বইকি।

Tagsadolescence age of consent age of marriage caa child marriage corona and nursing covid19 Covid impacts on education domestic violence early marriage education during lockdown foremothers gender discrimination gender identity gender in school honour killing human rights intercommunity marriage interfaith marriage lockdown lockdown and economy lockdown and school education lockdown in india lockdown in school lockdown in schools love jihad marriage and legitimacy memoir of a nurse misogyny nrc nurse in bengal nursing nursing and gender discrimination nursing in bengal nursing in india online class online classes during lockdown online education right to choose partner school education during lockdown social taboo toxic masculinity transgender Women womens rights

Leave a Reply