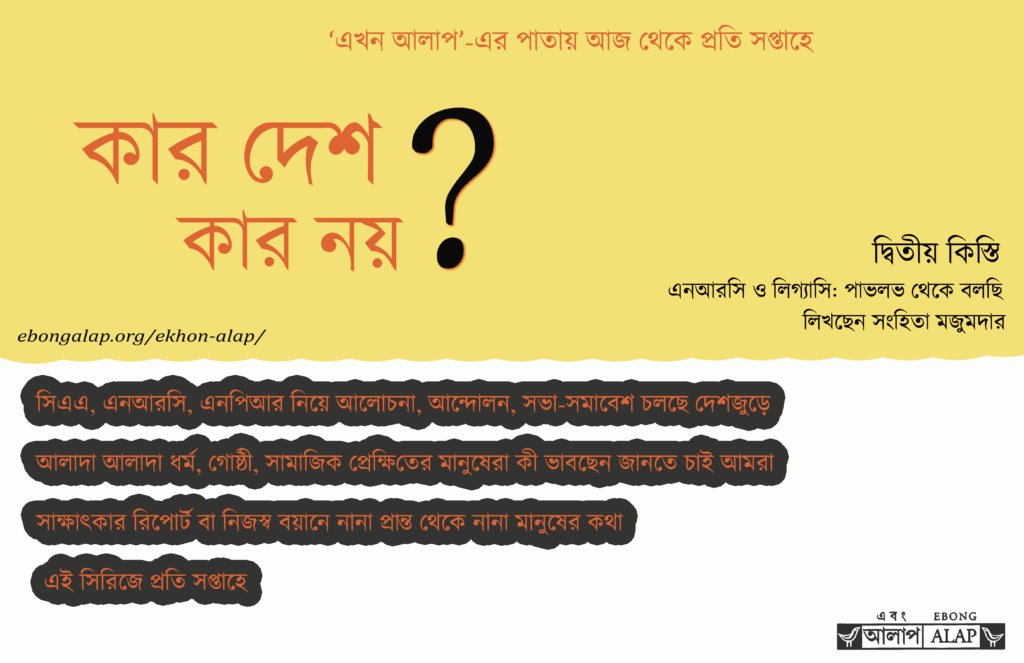

এনআরসি ও লিগ্যাসি: পাভলভ থেকে বলছি

1 298

এই পাভলভ মানসিক হাসপাতালে আমি যাঁদের সাথে থাকি, তাঁদের অনেকেরই নাগরিকত্ব বা তার অধিকার নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু সিএএ, এনআরসি কী সেসব জানা না থাকলেও বাতিলের দলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো চলে যায় না! কাগজ হারিয়ে গেছে বা কাগজ কীসের তাই জানিনা—এই ‘অজুহাত’ খাটবে না রাষ্ট্রের কাছে। তাহলে এই হাসপাতালের চার দেওয়ালের বাইরে দেশের চোখে আমাদের অবস্থানটা কোথায়? আমাদের চোখেই বা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এই আইন?

১

দেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে রাষ্ট্র এভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতে পারে না৷ কিন্তু নাগরিকত্ব আইনে ঠিক উলটো হচ্ছে। আমি মনে করি এই আইন মৌলিকভাবেই অসংবিধানিক। এতে হিংসা আরো বেড়ে যাবে৷ ভারতীয় সংবিধানের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তন বা নষ্ট করা যায় না৷ যার মধ্যে আছে সরকারের গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো এবং সব নাগরিকের সমান অধিকারের কথা। তাই ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইনটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করেছে৷ যেখানে প্রতিবেশীকে চেনার ও জানার কথা বলা হচ্ছে, ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে এনআরসি মোটেই কাম্য নয়৷ আসলে ’৪০-এর দশকে স্বাধীনতা পাওয়া আমরা সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে আজও নিজেদের রক্ষা করতে পারছি না।

তাই আজ আমি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক কি না, নাগরিকপঞ্জীতে আমার নাম থাকবে কি না, সেকথা ভাবতেও ভয় লাগে। আমার যাবতীয় কাগজপত্র জমা আছে গড়িয়াহাট ও মুচিপাড়া থানায়। কিন্তু সেই কাগজ কি যথেষ্ট হবে? কারণ একে আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা, তাছাড়া ’৭৮-এর আগের কোনও কাগজই তো নেই আমার! আমাকে বাংলাদেশের চর বলে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। বাংলাদেশ আমি ভালোবাসি। জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ওদেশে। আমার বাবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ’৭৮-এ ভারতে চলে আসেন। জমি কেনেন পশ্চিমবঙ্গে। তারপর আমার জন্ম। কিন্তু বেশিদিন থাকিনি এখানে। খুব ছোটবেলাতেই বাবা মায়ের সাথে বাংলাদেশে চলে যাই আমি। ওখানেই বাকি পড়াশোনা এবং গ্র্যাজুয়েশন। তারপর আবার ফিরে আসি ’৯৯ সালে। এরপর মুম্বইতে ফেলোশিপ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ি। তারপর অসুস্থতা আর কাজ দুটোই চলেছে। ট্যাক্স ও ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছি দীর্ঘ সময়। এই মুহুর্তে গত এক বছর আমি পাভলভ মানসিক হাসপাতালের আবাসিক।

"

আমার যাবতীয় কাগজপত্র জমা আছে গড়িয়াহাট ও মুচিপাড়া থানায়।

কিন্তু সেই কাগজ কি যথেষ্ট হবে?

"

আমার যদি বা কিছু কাগজপত্র রয়েছে, আমার সাথেই এই হাসপাতালে যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া আছেন, তাঁদের বেশিরভাগের কাছেই কোনোরকম কাগজ নেই। না আছে জন্ম-প্রমাণপত্র, না স্কুলের কাগজ, এমনকী লিগ্যাসি ডেটা জমা দেবার মত লিগ্যাসিটুকুও তাঁদের নেই! আমাদের কারো কারো ভোটার কার্ড আছে, সেখানেও এই হাসপাতালের ঠিকানা। মাত্র গত বছরই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন এমন একটি সংস্থার উদ্যোগে এই ভোটার কার্ড করিয়ে নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা। আমাদের পরিবার-পরিজন বলতে হাসপাতালের অন্যান্য আবাসিক, লোকজন, কর্মীরাই। নিজেদের পরিবারের লোকের সাথে দেখা নেই, দেশের অবস্থা সম্পর্কে ধারণাও নেই। আসলে নাগরিকত্ব কী আর সেটা প্রমাণ করতে হলে তাঁদের কী কাগজপত্র লাগবে, এটা আমাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু তার মানে হল, নিজেদের অজান্তেই এতগুলো মানুষ নাগরিকত্ব হারাচ্ছেন। তালিকার বাইরে, দেশের বাইরে, সমাজের বাইরে চলে যাচ্ছেন এক নিমেষে। এত মানুষকে ‘বাতিল’ তকমা দেওয়া যায় কি? কাকে বলে নাগরিকত্ব—সেটাই যাঁদের বোঝার বাইরে, তাঁদের কাছে নাগরিকত্বের কী প্রমাণ চাওয়ার থাকে? আর সেই প্রমাণ দেখানোর দায়িত্ব কার? এই পাভলভের আবাসিকদের? যদি না পারে, তাহলে এতগুলো মানুষ নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলবে?

কিন্তু ভারতীয় সংবিধান যে বলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ দিয়ে মানুষের মূল্যায়ন করা যাবে না! সেটা যদি মানি, তাহলে এই আইন অসংবিধানিক৷ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার-এর তুলনায় ভারতে ধর্মীয় হিংসা অনেক কম। তাই এই সব দেশ থেকে শান্তির খোঁজে বহু বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতকেই দেশ হিসেবে দেখেছেন। তাঁরা ফিরতে পারবেন না, আবার থাকতেও পারবেন না। তাহলে কী হবে ওঁদের? মৈত্রীর বদলে সেই হিংসার পরিবেশই আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি এই সব শরণার্থীদের।

"

লিগ্যাসি ডেটা জমা দেবার মত লিগ্যাসিটুকুও তাঁদের নেই!

"

সিএএ অনুযায়ী মুসলিম ছাড়া সব ধর্মের শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পাবেন। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে এই ভেদ কেন? আমার এক পাতানো ভাই আছেন, ধর্মে মুসলমান। পরিবার পরিজন দূরে সরে গেলেও এই ভাই পাশে থেকেছেন। আমাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে এসেছেন সমাজের সবার মধ্যে। ঢাকুরিয়ার লেডিস হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আমার। কিন্তু তারপর হোস্টেলের অন্যান্য আবাসিকদের মানসিক-শারীরিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পালাতে হয়। থানায় নিজেই গিয়ে ধরা দিই, বলি এই হাসপাতালে নিয়ে আসার কথা। ক্রমশ এখানকার কর্মীদের সাহায্যে এবং নিজেকে শক্ত করে আমি লড়াই করছি আমার অসুস্থতার সাথে। কিন্তু ভাবুন সেইসব মানুষদের কথা—বয়স্ক, অসুস্থ, সংসারে একা কত মানুষ এই এক আইনে রাতারাতি ‘বাতিল’ হয়ে যাবেন!

আসলে আমরা বড় বেশি ‘আমার’ শব্দটায় ডুবে আছি। সারা পৃথিবী জুড়েই বেড়াজাল, ভাগাভাগি, ভেদাভেদ সব এই ‘আমার’-কে ঘিরে। আমার দেশ, আমার জমি, আমার ধর্ম! কিন্তু আমি যে জায়গায় থাকি, যে মানুষদের সঙ্গে থাকি, সেখানে ‘আমি’ না, ‘আমরা’ বলাটাই দস্তুর। নাহলে আমরা কেউই যে ‘আমি’ থাকতে পারব না। আমরা একসাথে না বাঁচলে কেউই বাঁচতে পারব না। এই সহজ ব্যাপারটা আমাদের এই মানসিক হাসপাতালের বাইরের মানুষেরা কতটা বুঝছেন জানি না।

পাভলভ মানসিক হাসপাতাল

Tagsadolescence age of consent age of marriage caa child marriage corona and nursing covid19 Covid impacts on education domestic violence early marriage education during lockdown foremothers gender discrimination gender identity gender in school honour killing human rights intercommunity marriage interfaith marriage lockdown lockdown and economy lockdown and school education lockdown in india lockdown in school lockdown in schools love jihad marriage and legitimacy memoir of a nurse misogyny nrc nurse in bengal nursing nursing and gender discrimination nursing in bengal nursing in india online class online classes during lockdown online education right to choose partner school education during lockdown social taboo toxic masculinity transgender Women womens rights

অনবদ্য। চোখে জল এনে দিলেন।